15 января 2016-го — 125-летие великого русского поэта*

Апокриф» спецосведомителя

Стык весны и лета 1933 года был, если угодно, пиком литературного и социального успеха Осипа Мандельштама. Едва ли не все его экзистенциальные проблемы казались или решенными, или близкими к решению.

Крыша над головой? Есть! Сначала писательское общежитие в Доме Герцена с переездом из худшей комнаты в лучшую. А на смену ему уже шел — строился, достраивался — кооператив в Нащокинском. Еще немного, и можно будет переезжать в собственное жилье!

Служба, финансы? Места для Мандельштама не нашлось (или не искалось), но служила жена, а с поэтом заключались все новые и новые договоры, вполне достаточные для того, чтобы претендовать на собственное жилье.

Неслыханное счастье — подарок от Армении! — дружба с Борисом Кузиным, скрещенье их творческих — литературных и естественнонаучных — интересов, обретение беседы и собеседника.

Ну и самое главное — после молчания, его, Осипа Мандельштама, новые стихи! Начавшись в Ереване, они все шли и шли: разве бывает у поэта счастье большее?

К тому же — и контакт с читателем. Две-три публикации стихов в год (в «Новом мире», «Звезде», «Литературке») — не густо, конечно, но зато какие качественные и какие запоминающиеся! А на подходе и проза: «Новый мир» не взял, а «Звезда» взяла и поставила в майский номер его новую прозу — «Путешествие в Армению».

Да еще и семь вечеров на протяжении полугода — с ноября 1932-го и по апрель 1933-го. Как же дорог поэту этот бесценный, непосредственный контакт с читателем!

Один из таких вечеров — в Политехническом 14 марта 1933 года — был упомянут в архивной выписке, попавшей ко мне еще в начале 1990-х. Ни ее происхождение, ни ситуация попадания, увы, уже не поддаются реконструкции: назову ее поэтому «апокрифом» и предупрежу об осторожности, с какой должно воспринимать ее информацию. Но уж больно правдоподобны сведения и уж очень достоверна «рука» пишущего — стилистика передаваемой автором индивидуальной речи поэта1.

Согласно этому донесению-«апокрифу», Мандельштам искренне полагал, что вечер был разрешен ему с единственною целью — проверить его: «Я решаюсь читать тогда, когда террор поднял голову, когда расстреливают полуротами, когда кровь льется ведрами… Конара мне жаль. Мне непонятны причины его участия в этом деле, хотя у него всегда было что-то чужое, барское. Верней всего, это ответ Гитлеру и Герингу, которые обсуждали с какими-то дипломатами вопрос об отторжении Украины от СССР. Заметьте, что с момента ареста Конара пошли слухи о шпионаже и даже о расстреле. По-видимому, кому-то что-то было известно, что-то носилось в воздухе...»

В любом случае очевидно, что самое позднее с начала 1933 года за Мандельштамом велось агентурное наблюдение. Тем удивительнее справка Учетно-статистического отдела ОГПУ, датированная 17 мая 1934 года, то есть днем, когда уже арестованный Мандельштам был доставлен на Лубянку: «По центральной картотеке сведений нет»2. Разве не странно, что в случае Мандельштама, писателя-«попутчика» и человека без замочка на губах, всезнающая картотека тысячерукого и тысячеухого ОГПУ так ювенильно пуста? Ведь в поле зрения чекистов к этому времени Мандельштам уже определенно попал, коль скоро ОГПУ собирало агентурные сведения о нем.

Но вернемся к самому «апокрифу» и к Конару. Его фигура3 здесь одновременно и случайна, и закономерна. Осип Эмильевич явно немного знал его по 1925–1926 годам, когда тот работал в Ленинградском отделении Госиздата. Мандельштам же — переводчик, редактор и рецензент иностранных книг — зарабатывал там деньги на то, чтобы содержать жену в Крыму, где она месяцами лечилась от туберкулеза. 5 или 6 октября 1926 года он и писал ей в Крым, обронив: «Конар пошел в гору: он сейчас в Гизе, но уходит на Украину председ<ателем> совнархоза».

Так пишут о старом знакомом, и не исключено, что Надежда Яковлевна — или ее отец-адвокат — знали Конара еще в киевские годы. Но когда вскоре после этого Конар действительно совершил крутой карьерный взлет и стал сначала председателем Совнархоза Украины, а затем (в 1927?) замнаркомзема СССР, Мандельштам, конечно, потерял его из виду.

Конар снова всплыл в мандельштамовском сознании 5 марта 1933 года, когда поэт, будучи в Ленинграде, прочел в «Правде» сообщение ОГПУ:

«За последнее время органами ОГПУ раскрыта и ликвидирована контрреволюционная вредительская организация в некоторых органах Наркомзема и Наркомсовхозов, главным образом в сельскохозяйственных районах Украины, Северного Кавказа, Белоруссии. В состав контрреволюционной вредительской организации входили главным образом государственные служащие, в большинстве своем — выходцы из буржуазных и помещичьих слоев. Большинство арестованных признало свою виновность в организации контрреволюционной вредительской организации в сельском хозяйстве, выразившуюся: 1) в умышленной порче и уничтожении тракторов и сельхозмашин, 2) в умышленном засорении полей и понижении урожайности, 3) в поджоге машинно-тракторных станций и льнозаводов, 4) в расхищении хлебных запасов колхозов, 5) в дезорганизации сева и уборки, 6) в уничтожении поголовья рабочего и продуктивного скота. Материалами следствия и показаниями арестованных вредителей установлено, что действия арестованных имели своей целью подорвать крестьянское хозяйство и вызвать голод в стране. Арестовано свыше 70 человек, в том числе: 1. Конар, он же Полащук Федор Михайлович <…>».

Итак, имя Конара шло первым. А 13 марта «Правда» сообщила о принятых накануне к вредителям мерах социальной защиты. Конара приговорили к высшей мере — сделав его тем самым главным государственным козлом отпущения за голодомор. Шел он под первым номером, но расстреляно было еще 35 служащих Наркомзема — целая пехотная полурота!..

И тут-то Мандельштам взорвался! Смерть малознакомого советского чиновника — человека, лично ему совершенно чужого и чуждого, — он воспринял даже не как предвестие, а как начало Большого террора. Словно бы вырвался на морскую гладь перископ, и приоткрылось то, что толщи воды скрывали и хотели бы скрыть.

Такое же — пророческое — состояние испытал он и в 1931 году, когда писался и рвался на свободу «Волчий цикл» с его «шапкою в рукаве» и «сном в гробу».

Сбываться же эти пророчества, кстати, начали очень быстро, еще в марте. К моменту расстрела Конара в тюрьме сидели Жирмунский, Бухштаб и другие филологи-ленинградцы.

Еще раз процитирую «апокриф»: «Я решаюсь читать тогда, когда террор поднял голову, когда расстреливают полуротами, когда кровь льется ведрами». Это не только перископическое провидение будущего с его госмонополией на террор, это еще и подстрочник «эпиграммы» на Сталина, пусть пока и не написанной.

«Эпиграммы», из-за которой Мандельштам вскоре и сам попадет в лапы той самой организации, которая якобы не располагала сведениями о нем.

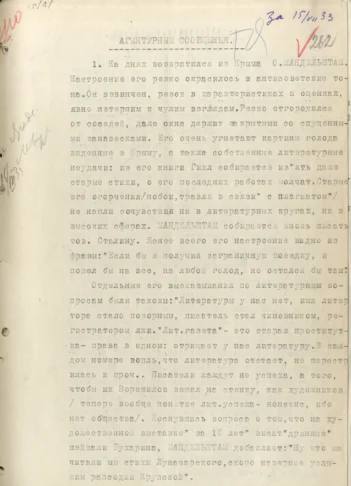

Классическое «донесение»: не-«апокриф»

В конце июня 1933 года, по возвращении из Крыма, Осип Эмильевич, по словам Эммы Герштейн, изменился даже внешне. Он как-то раздался в плечах, пополнел, отпустил изящно подстриженную бородку, в которой проглядывала седина. Вчитайтесь в нижеследующий документ — это уже не «апокриф», а самое настоящее и даже заурядное агентурное донесение, «оперативка» об Осипе Мандельштаме. Шальная удача и публикация Алексея Береловича вынесли его на свет божий4.

Полуторастраничное сообщение о Мандельштаме является началом 6-страничной подборки аналогичных материалов, озаглавленной: «АГЕНТУРНЫЕ СООБЩЕНИЯ». Отдельные сообщения посвящены в ней также Виктору Шкловскому, Борису Пильняку, Ефрему Полонскому и Льву Кассилю (вечеринке у него).

В правом верхнем углу — рукописная дата: «За 15/VII-33». Так что написано не позже 15 июля 1933 года. Есть на нем и другие пометки. В частности, на полях — «т. Ягоде. МГорб. 15/VII-33» и «ГЯ», что фиксирует знакомство с документом и Г. Ягоды.

«На днях возвратился из Крыма О. МАНДЕЛЬШТАМ. Настроение его резко окрасилось в антисоветские тона. Он взвинчен, резок в характеристиках и оценках, явно нетерпим к чужим взглядам. Резко отгородился от соседей, даже окна держит закрытыми, со спущенными занавесками. Его очень угнетают картины голода, виденные в Крыму, а также собственные литературные неудачи: из его книги ГИХЛ собирается изъять даже старые стихи, о его последних работах молчат. Старые его огорчения (побои, травля в связи «с плагиатом») не нашли сочувствия ни в литературных кругах, ни в высоких сферах. МАНДЕЛЬШТАМ собирается вновь писать тов. СТАЛИНУ. Яснее всего его настроение видно из фразы: «Если бы я получил заграничную поездку, я пошел бы на всё, на любой голод, но остался бы там».

Отдельные его высказывания по литературным вопросам были таковы: «Литературы у нас нет, имя литератора стало позорным, писатель стал чиновником, регистратором лжи. «Лит. газета» — это старая проститутка — права в одном: отрицает у нас литературу». В каждом номере вопль, что литература отстает, не перестроилась и проч. Писатели жаждут не успеха, а того, чтобы их Ворошилов вешал на стенку, как художников (теперь вообще понятие лит. успеха — нонсенс, ибо нет общества). Коснувшись вопроса о том, что на художественной выставке «за 15 лет»5 висят «дрянные» пейзажи Бухарина, Мандельштам заявляет: «Ну что же, читали мы стихи Луначарского, скоро, наверное, услышим рапсодии Крупской».

По поводу статьи Горького6 МАНДЕЛЬШТАМ сказал: «Горький человек низколобый, с интеллектом низшего типа, но в этих рамках — крупный и иногда может сказать правду. Его статья — это оглушительная оплеуха по литературе и литераторам».

МАНДЕЛЬШТАМ передавал свой разговор с Андреем Белым в Коктебеле.

М.: «Зачем Вы пишете такие статьи, как о Санникове и Гладкове? Ведь Вам приходится работать, как обогатительная фабрика»7.

Б.: «Ну что делать. Мою книгу о формировании психики человека никто не печатает, денег не платят, а за эту дрянь дают тысячу рублей».

Автора!

В этом донесении интересно буквально всё, в том числе указание на намерение вновь (вновь?!) обратиться с письмом к Сталину.

А нельзя ли определить «авторство»? Возможно ли «атрибутировать» стукача?

Бросается в глаза его превосходная осведомленность. Тональность такова, что кажется: это кто-то из гостей, причем близких и постоянных, — настолько много событий и разговоров спрессовано в этом отчете. Запомнить и про это написать могли бы только те, кто слышал, то есть самые близкие друзья, такие как Кузин, Герштейн, Шкловский или Яхонтов. Но все они, как и его брат — Шура Мандельштам и брат Надежды Яковлевны Женя Хазин, — вне подозрений.

Но если это не участник дружеских бесед и нищенских застолий, то кто же это? Кто-то все же весьма и весьма близкий?

Ослиным ухом торчит в донесении вот эта фраза: «Резко отгородился от соседей, даже окна держит закрытыми, со спущенными занавесками».

Так может быть, это соседи? Самые близкие, ближайшие, но — соседи? Не слушатели, а подслушиватели?

И даже дырочка с рюмочкой не нужны, когда на дворе лето, и твое окно и его окно отделяет друг от друга лишь около метра. Можно присесть у своего и замереть, прислушиваясь. А можно сколько угодно раз прошмыгнуть мимо занавешенного, но явно открытого (лето же!) окна, например, прикуривая.

А теперь осмотримся и вспомним, кто были соседями Мандельштама.

С одной стороны — Рудерман и Острогорский, соседи по квартире №4, в которой жил и сам Мандельштам, а с другой — в квартире №5 — Амир Саргиджан с Татьяной Дубинской.

И только с Саргиджанами Осип Эмильевич — окно в окно!..

В этой догадке, впрочем, не так уж много оригинальности.

Мандельштамы и сами подозревали Саргиджана и его жену Дубинскую в провокациях и в слежке за собой. «Там все кишело всякой писательской шушерой и провокаторами», — отзывался о Доме Герцена Кузин, добавляя, что Саргиджан ему «не понравился».

Кузину вторил и Семен Липкин: «Амир Саргиджан принадлежал к самому опасному виду опасных людей: неглуп, начитан, в обращении мягок, позволял себе вольности, обсуждая литературное начальство».

Надежда Яковлевна с раздражением рассказывала Кларенсу Брауну в 1966 году о том, что Саргиджан и Дубинская, его гражданская (позднее и официальная) жена, по десять раз на дню заходили, особенно тогда, когда к Мандельштамам кто-нибудь приходил.

Татьяна Леонидовна Дубинская-Круликовская (1902–1990) еще гимназисткой бежала на Первую мировую, где, по ее словам, служила в разведке и стала георгиевским кавалером. В Гражданскую — боец 7-го Кавказского полка Червонного казачества и медсестра в госпитале в Виннице. С 1922 года — в Москве, где училась и служила в Главном артиллерийском управлении Красной армии машинисткой, затем — крутой вираж, не правда ли? — рецензентом в Союзе писателей.

В 1929 году в четырех номерах журнала «Молодая гвардия», а в 1930 году книжкой в издательстве «Федерация» вышла ее повесть «В окопах», которую, по ее словам, похвалил Мандельштам. В 1931 году партбюро Союза писателей отправило ее на посевную кампанию в Таджикистан. Там она работала инструктором Центропосевкома и корреспондентом газеты «Коммунист Таджикистана».

До Дома Герцена она жила в Черкизово, переселиться в центр ей помог А. Фадеев, покровительствовавший ей и в дальнейшем. Амир Саргиджан (Бородин), с которым она в 1931 году была в Таджикистане, а в 1934 году прошла пешком из Каратегина на Памир, в Горный Бадахшан, ведя по пути культурно-массовую работу в дальних кишлаках, был ее третьим мужем.

В месяцы знакомства и соседства с Мандельштамами «пунктиком» Дубинской были разговоры об иностранцах: мол, надо встретиться с таким-то, и он даст чулки, или с таким-то, и он даст еще что-то, и т.п.

Никакого доарестного списка «эпиграммы» на Сталина («Мы живем, под собою не чуя страны…») в следственном деле Мандельштама за 1934 год нет. Так что, вероятней всего, его майский арест — следствие не предательства кого-то из своих, а рутинных действий ангажированных доносителей. Если в 1933–1934 гг. ОГПУ ушами особо доверенных писателей внимательно присматривалось к автору пасквиля, то в 1937–1938 гг. писательское начальство — Ставский и Павленко — напрямую обратилось в органы с просьбой «помочь решить вопрос о Мандельштаме».

Помогли, решили, и 27 декабря 1938 года поэт сгинул в приморской пересылке, две с половиной недели не дотянув до сорок восьмого своего дня рождения.

...Он родился 15 января 1891 года на прямо противоположном — западном — конце огромной Российской империи — в Варшаве.

Год его рождения имеет провиденциальное значение. Тысяча восемьсот девяносто первый год — год депортации евреев из Москвы и Ростова-на-Дону и начала первого массового исхода евреев из России (главным образом в США и Палестину). И сложись судьба Осипа Эмильевича (вернее, его родителей) иначе, то и он мог бы еще младенцем угодить в Америку.

Но отец его был ремесленником (кожевенником, шорником) и цеховым купцом (экспортером кож), и это вырвало его и его семью из тисков оседлости. В результате семья хотя и переехала, но не так радикально: из Варшавы в Павловск, а оттуда — в Санкт-Петербург, столицу Российской империи.

Жизнь в столице и юношеские путешествия в Европу заложили основу европеизма Мандельштама — органичного и определяющего качества его личности. Выражалось это в чувстве личной причастности к общеевропейской культуре.

Но Россия с ее чертой оседлости и скрученным, несмотря на освобождение, в бараний рог крестьянством была чем-то иным, коль скоро толкала его в 1906 году к эсерам и в революцию, а в 1911 году понуждала к кальвинистскому крещению. Примиряющий эти полюса консенсус правоты и свободы отыскался исторически в Петре Чаадаеве как в первом русском европейце и внеисторически — в Александре Пушкине как в первом русском поэте.

Поразителен и тот гигантский эмансипационный прыжок, который за считанные годы совершил Осип, он же Иосиф, Мандельштам. У других даже на бытовую и речевую притирку уходили поколения, а Осип Эмильевич из отцовского безъязычья (отец до самой смерти и по-русски, и по-немецки говорил с характернейшим жаргонным акцентом!) сразу — «как в погребок за кружкой мозельвейна» — шагнул в великие русские поэты!

Так что пришлось уж миру поморщиться и скривиться, но привыкать и привыкнуть к этой «фамилии чертовой»: Ман-дель-штам.

С днем рождения, Осип Эмильевич!

Павел НЕРЛЕР,

председатель Мандельштамовского общества, —

специально для «Новой»

________

* Фрагмент из новой биографии О. Мандельштама, которую готовит П. Нерлер для издательства «Вита Нова». Журнальная версия главы о московском, 1930–1934 гг. (между Арменией и Лубянкой), периоде жизни Мандельштама выходит в первых номерах журнала «Новый мир» за 2016 год.

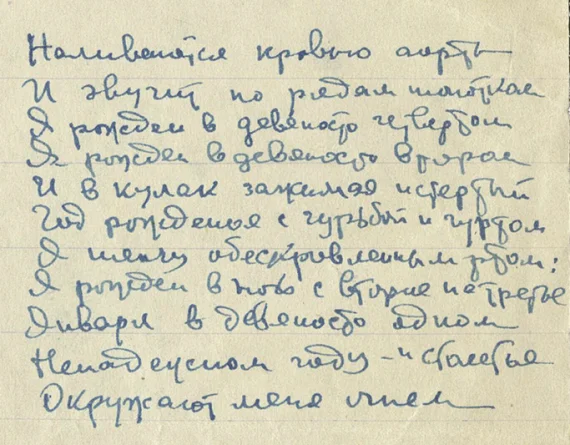

Переписанное и сохраненное Надеждой Мандельштам стихотворение поэта и донос на него 1933 года